Etiquetas

À volta da volta de Magalhães

O jornalista Diogo Ramada Curto do Jornal Expresso apresenta uma reportagem bastante interessante sobre a história de Fernão de Magalhães, que já foi contada muitas vezes. Dela fazem parte muitos pontos de discórdia. Difíceis de clarificar à luz das fontes disponíveis, os conflitos de interpretação ultrapassam, em muito, um alegado confronto entre memórias e histórias nacionais de portugueses e espanhóis

Em meados do século XVI, o historiador Fernão Lopes de Castanheda conta dele o seguinte episódio. Quando Afonso de Albuquerque despachou para Portugal as naus de Bastião de Sousa, Francisco de Sá e Gomes Freire, as duas primeiras, que iam juntas encalharam perto de Cananor. O facto de irem carregadas de mercadorias terá, com certeza, contribuído para intensificar a disputa que, então, houve sobre quem deveria ir em busca de socorro. Foi, nessa ocasião, que Fernão de Magalhães — “aquele que descobriu o Estreito de Todos os Santos, navegando de Sevilha para Maluco” — pôs fim às brigas, declarando que ele ficaria ali com os marinheiros e gente baixa, e que fossem os fidalgos e homens principais com os capitães a pedir auxílio. A coragem com que se comportou numa situação de adversidade, na qual “mostrou muito esforço e confiança nos homens”, foi virtude que não podia ser deixada sem notícia na “História e Conquista da Índia Pelos Portugueses” (1552, liv. III, cap. V).

Dos mares do Índico conheceu Cochim, Goa, Quíloa, Moçambique, tendo ainda acompanhado Diogo Lopes de Sequeira a Malaca, em 1509, numa expedição que se saldou num fracasso, ocorrida dois anos antes da sua conquista por Albuquerque. Das suas relações com Francisco Serrão, que veio a ser feitor nas Molucas, terá conseguido muitas informações sobre as ilhas das especiarias, que veio a utilizar mais tarde na planificação da sua viagem para aquelas paragens.

Mapa com a rota da expedição de Fernão de Magalhães (1519-1521) produzido cerca 1754 segundo uma projeção de Mercator

UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/GETTY IMAGES

Regressado ao reino, alistou-se numa expedição para a conquista de Azamor, sob as ordens do duque de Bragança. Ali cumpriu funções de quadrilheiro-mor, com responsabilidades na repartição dos despojos resultantes da luta armada e das razias. Neste serviço, suscitou queixas e rumores pela falta de escrúpulos — um facto que terá pesado no modo como o rei D. Manuel atendeu ao despacho dos seus requerimentos de mercês pelos serviços prestados em dois cenários de guerra, primeiro no Oriente, depois no Norte de África. Foi, aliás, a falta de despacho que levou Magalhães a pedir licença ao rei “para ir viver com quem lhe fizesse mercê”. Quem contou este episódio foi, em meados do século XVI, Gaspar Correia nas suas “Lendas da Índia” (t. II, pp. 626), acrescentando: “El Rei lhe disse que fizesse o que quisesse, pelo que lhe quis beijar a mão, que lhe El Rei não quis dar”. Desta opinião não foi João de Barros, quando considerou “que sua ida para Castela andava no seu ânimo de mais dias, que movida de acidente do despacho” (“Década III”, liv. V, cap. VIII).

PREPARATIVOS E INÍCIOS DA VIAGEM

Antes de partir para Sevilha, Fernão de Magalhães começou a preparar o seu projeto com a colaboração decisiva de Rui Faleiro. Este, cosmógrafo de renome, não conseguindo a nomeação régia como astrólogo judiciário, também pretendia ir servir a coroa de Castela. Conforme sublinhou, em livro recente, o historiador Luís Filipe Thomaz, este procedimento era comum: D. Francisco de Almeida estivera alguns anos ao serviço dos Reis Católicos; anos depois, o mesmo fizera Martim Afonso de Sousa, governador da Índia no reinado de D. João; e até Vasco da Gama ameaçou seguir-lhes as pisadas se não fosse feito conde (“O Drama de Magalhães e a volta ao Mundo sem Querer”, Gradiva, 2018, pp. 27-28).

Em Sevilha, desde 1517, Fernão de Magalhães casou-se com Beatriz, a filha de Diogo Barbosa, influente membro da comunidade portuguesa naquela cidade, comendador da Ordem de Santiago. As ligações familiares abriram-lhe a possibilidade de estabelecer contactos, tendo em vista a apresentação dos seus planos. Assim, sempre com a colaboração de Faleiro, iniciou as conversações com os oficiais da Casa de la Contratación daquela cidade, tendo começado por com eles estabelecer o seguinte: as ilhas de Malaca e Maluco, onde nascia o cravo e outras especiarias, pertenciam ao imperador Carlos V, segundo as demarcações estabelecidas entre as duas coroas e sancionadas por Roma; por isso, era necessário encontrar modo de as alcançar “sem tocar em nenhum mar nem terra de El Rei de Portugal” (Gaspar Correia).

As negociações e os preparativos foram lentos. O imperador só disponibilizou a atribuição de duas comendas da Ordem de Santiago, para Magalhães e Faleiro, na primeira metade de 1519. O contrato régio, só em finais de março do mesmo ano foi estabelecido. Entretanto, Faleiro abandonou o projeto da viagem. As razões não são fáceis de perceber. Alguns evocam ter sido uma exigência dos oficiais da Casa de la Contratación, por temerem que a expedição fosse considerada um exclusivo de portugueses. O historiador quinhentista Francisco López de Gomara registou o testemunho dos que julgavam ter Faleiro endoidecido por se ter arrependido de não servir o seu próprio rei. Enquanto, também em meados do século XVI, o historiador Gonzalo Fernández de Oviedo considerou que, talvez pelo facto de Faleiro ser muito dado aos estudos, este teria, simplesmente, perdido o siso e enlouquecido (“Historia General y Natural de Indias”, XX, cap. I).

A 20 de setembro de 1519, cinco navios levando a bordo cerca de 250 tripulantes partiram de Sanlúcar de Barrameda. Um dos relatos da época antecipa em mais de um mês a data da partida. À testa da armada estava Magalhães, que conseguira negociar o financiamento diretamente com Carlos V ou, melhor, com Cristóbal de Haro que, a partir de Burgos, representava os Fugger, banqueiros alemães. João Serrão ia como piloto-maior. A primeira escala foi em Tenerife, nas Canárias, para aprovisionamento de água. Seguiu-se-lhe Cabo Verde. Dali, alcançou-se a costa leste do continente americano, passou-se o Rio da Prata, já descoberto por Juan Díaz de Solís, e, a cerca de 42 graus do Polo Antártico, alcançou-se o Puerto de San Julián, no dia 31 de março de 1520.

GIGANTES DA PATAGÓNIA E PORTUGUESES CONTRA ESPANHÓIS

Foi ali que avistaram alguns índios. Tidos como gigantes, pareciam medir onze, doze ou treze palmos de altura, chegando Gaspar Correia a falar de quinze palmos. Com eles tomaram contacto, sem se entenderem uns aos outros. Os viajantes mostravam alguns papéis pintados, enquanto os gigantes os saudavam com cantares suaves. Frente ao convite de três deles para que os acompanhassem, Fernão de Magalhães ordenou que fossem sete homens bem armados para se informarem que gente era aquela. Andaram duas léguas, até chegarem a uma casa coberta de peles dividida em duas partes: numa estavam treze mulheres e os filhos, na outra cinco homens. Mataram um animal, que comeram juntos, e ali pernoitaram.

No outro dia, foi a vez dos espanhóis — assim lhes chama Gonzalo Fernández de Oviedo— pedirem aos índios para os acompanharem até às suas naus. O convite foi não só recusado, como os índios acabaram por se vestir com as suas peles, reaparecendo com arcos e flechas, e as caras pintadas de diversas cores. Sentindo-se ameaçados, os cristãos responderam com um tiro de arcabuz para os espantar, acabando os índios por pedir paz e enviar três deles a visitar as naus. No caminho, dois deles fugiram, a pretexto de irem caçar um animal. O terceiro, depois de ter sido embarcado na nau de Fernão de Magalhães, começou por ser tratado com muito amor. Deram-lhe de comer e beber; mas teve pavor de se ver ao espelho. A sua força ficou demonstrada quando oito homens não o conseguiram atar. Finalmente, puseram-lhe umas grilhetas. Mas o índio resistiu, deixando de comer e acabando por morrer ao fim de poucos dias. Magalhães ainda enviou alguns homens à cabana, com o objetivo de capturar um daqueles gigantes, que pretendia oferecer a Carlos V. Mas o acampamento tinha sido levantado e os índios desaparecido.

Revolta. Ilustração onde se vê a tripulação de Magalhães a jurar obediência defronte da cruz, após um motim fracassado

STEFANO BIANCHETTI/CORBIS VIA GETTY IMAGES

A história do encontro com os índios da Patagónia envolveu curiosidade e exagero na construção da imagem efabulada dos gigantes. Não se esqueça de que os índios foram, antes de mais, percebidos como um objeto de curiosidade exótica, digno de ser mostrado na corte e transformados em presente para o imperador. Porém, há outro aspeto que importa reter, pois acompanha essa mesma atitude de curiosidade. Trata-se da cultura da violência bem presente na atitude de Magalhães: que manda os seus homens armados ao encontro dos locais, os quais acabam a disparar um tiro de arcabuz para imporem a sua vontade; e que termina, também, com a ordem para agrilhoar o gigante, que acaba por morrer em sinal de resistência. Aliás, nos relatos que narram o mesmo encontro, existe um episódio subsequente que participa da mesma cultura da violência guerreira e de honra nobiliárquica.

Por se aproximar o mês de maio, e como o inverno estava à porta, decidiu Magalhães deter-se por aquelas paragens. As mortes já registadas, por doença e fome, associadas ao frio, faziam com que muitos capitães e tripulantes quisessem voltar para Espanha. Chegou-se ao ponto de que, das cinco naus, já só lhe obedeciam três, tendo um verdadeiro motim deflagrado contra o seu comando. Matou, enforcou e esquartejou os corpos dos responsáveis, num ato que pretendia ser de demonstração exemplar da bravura para se impor aos revoltosos. Condenou muitos dos levantados a ferros, metendo-os nas bombas dos navios, durante os meses que esteve parado à espera de que o inverno passasse. E, para que não houvesse dúvidas acerca do seu poder, espetou na praia em paus os corpos dos enforcados e os quartos dos que considerou traidores, para que todos os pudessem ver.

Segundo os cronistas de meados do século XVI, com estas medidas, Magalhães não só se mostrou corajoso, mostrando aos amotinados os dentes, “como homem de ânimo e de honra” que era (López de Gomara), mas também fez com que os castelhanos lhe tivessem medo (Gaspar Correia). Deste episódio, retiraram ainda os cronistas a lição de que existia uma clivagem entre portugueses e castelhanos. Por exemplo, ao recusar qualquer quebra no projeto que tinha gizado de encontrar uma passagem que contornasse o continente americano, Magalhães evocou a dura experiência, de frio e de fomes, sofrida pelos portugueses que navegavam para o Oriente. Concluindo que a sua determinação era a de sofrer qualquer trabalho, “antes que com vergonha tivesse de volver a Espanha” (Fernández de Oviedo).

Depois de cinco meses, e passado o inverno, na partida de Puerto de San Julián, a armada passou por uma tempestade. Perdeu-se, então, uma das naus, embora se tivessem acabado por salvar tripulação e carga. Outra das naus, capitaneada por Álvaro Mesquita, sobrinho de Magalhães voltou para Espanha, depois de o seu capitão ter sido vítima de uma cutilada e posto a ferros, acusado de ter sido um dos mentores da resposta violenta que causara as mortes dos capitães e marinheiros castelhanos. Oito meses depois, chegaram a Espanha “donde fizeram dizer com tormentos ao dito Álvaro que o seu tio Magalhães, por seu conselho, tinha-se portado mal com os castelhanos” (Fernández de Oviedo).

DA TRAVESSIA DO ESTREITO À MORTE DE MAGALHÃES NAS FILIPINAS

Gaspar Correia é talvez dos mais sintéticos a resumir a travessia do Estreito: “Então o Magalhães, com os três navios que tinha, se foi pelo rio dentro, porque correu passante de cem léguas, e saio da outra banda ao mar largo, onde lhe deu levante à popa, com que correram mais de cinco meses sem amainar, e foram dar em umas ilhas despovoadas, e em uma delas acharam gente selvagem que vivia em covas debaixo do chão”.

Outros que narraram a travessia do Estreito foram mais prolixos na descrição da travessia e nas dimensões do Estreito, que terá demorado cerca de sete semanas a passar. Conflitos de interpretação existem, também, acerca da chegada das três naus, primeiro, à Ilha dos Ladrões (Guam), em inícios de março de 1521; depois, a Cebu (Samar), nas Filipinas, em abril, onde Fernão de Magalhães foi morto. Como, quando e por que razão?

Retrato de Fernão de Magalhães pintado por Charles-Philippe Larivière (1798-1876) e que faz parte do Museu de História de França, em Versalhes

FINE ART IMAGES/HERITAGE IMAGES/GETTY IMAGES

Gaspar Correia, de novo o mais sintético, descreve o modo como Magalhães converteu ao cristianismo um dos “reis” de Cebu, com quem começara por fazer amizade e comércio de mercadorias. Nesta sequência, viu-se envolvido nos conflitos com outros reis seus inimigos: “Ao que se ofereceu o Magalhães e com a gente armada e com os da terra foi dar aos inimigos, de que matou muitos e lhe queimou o lugar; e os inimigos houveram ajuda de outros, e muitos vieram pelejar com o Magalhães, que os desbaratou e lhe correu o alcanço muito longe”. Porém, ambos os reis acabaram por fazer as pazes, celebrando-se entre eles casamento com festa, à qual assistiu Magalhães com trinta homens — “onde estando no banquete folgando, entraram os inimigos armados, que mataram o Magalhães e os castelhanos, que nenhum escapou”.

Outro relato escrito por um dos membros da armada, atribuído ao capitão Gonçalo Gomes de Espinosa, posto a circular por João de Barros e Fernando de Oliveira, acentuou os traços de Fernão de Magalhães como nobre capitão, num perfil idêntico à figura do conquistador. No ímpeto de converter os reis ao cristianismo e face à recusa destes, Magalhães entendeu que era sua obrigação ameaçá-los com guerra e queima dos seus palmares, caso não lhe obedecessem. Frente à sua persistente recusa, saltou em terra com cerca de sessenta homens, munidos de arcabuzes, e começou a queimar casas e a destruir os seus palmares. Enquanto durou a pólvora, os inimigos não se aproximaram, mas Magalhães acabou por ser cercado de todos os lados. Sem poder fugir nem defender-se, “pelejando até que cansaram, morreram alguns e com eles Fernão de Magalhães” (M. Jong, “Um roteiro inédito da circun-navegação de Fernão de Magalhães”, Coimbra: Faculdade de Letras, 1937; Francisco Contente Domingues, “As Grandes Viagens Marítimas”, Alfa, 1989, pp. 99-126; José Manuel Garcia, “A Viagem de Fernão de Magalhães e os portugueses”, Presença, 2007, pp. 195-209). Tal como Pigafetta, autor do mais importante relato desta viagem, fez questão de referir e Oviedo repetiu: Magalhães morreu como valente cavaleiro.

CONTINUAÇÃO E FIM DA VIAGEM

A continuação da viagem incluiu muitas outras situações de confronto, mas também de comércio; de disputas, mas também de colaborações várias, nomeadamente entre portugueses e castelhanos. Destes episódios não está excluída a intervenção de um escravo, que Magalhães adquirira, talvez, na sua passagem por Malaca, o qual tinha integrado a armada e que acabou por realizar a primeira viagem de circum-navegação. Em conjunto com outro intérprete local, foi a ele que competiu tratar de todos os negócios em que se envolveram a armada e os capitães que sucederam a Magalhães. Mas, note-se bem, foi este mesmo escravo que, por ser objeto de maus-tratos por parte do capitão João Serrão, virou os locais com o que restava da armada, com perda de mais uma nau.

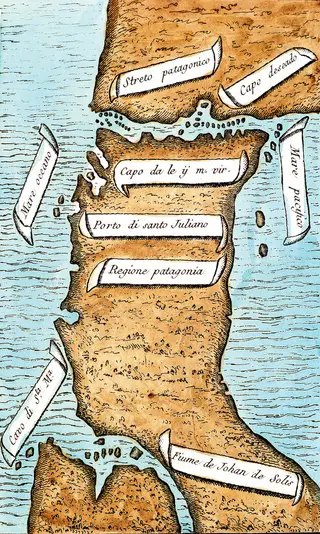

Descoberta Mapa da Patagónia e da Terra do Fogo, onde se vê o estreito que tomaria o nome de Magalhães, segundo o relato de Antonio Pigafetta (1492-1531)

DEAGOSTINI/GETTY IMAGES

As duas restantes naus alcançaram Tidore em novembro de 1521. Desde, então, em Malaca, começaram a correr rumores de que por ali andavam naus não portuguesas e impunha-se à coroa portuguesa defender territórios considerados sob sua jurisdição. Nesta sequência, que inclui carregamentos, logo, comércio de especiarias, assistiu-se à divisão das naus. Juan Sebastián Elcano, capitão de uma das naus, empreendeu a longa viagem que trouxe de volta a Sevilha a nau “Vitória”, via Cabo da Boa Esperança. Ali chegou a 6 de setembro de 1522, trazendo a bordo dezoito homens em estado muito debilitado. Quanto à outra nau, comandada pelo Espinosa, igualmente carregada de especiarias, tentou a sua sorte, dirigindo-se de Maluco para nordeste em direção ao México. Porém, viu-se obrigada a regressar a Maluco, por causa dos ventos, mas também por falta de mantimentos.

Com a morte de trinta e sete homens na nau do Espinosa, voltaram apenas trinta, que acabaram por ser socorridos por António de Brito que estava em Ternate, com a missão de erguer uma fortaleza. A nau acabou por ser desmantelada e todos foram bem tratados, durante vários meses. Depois, quando veio a monção, o capitão mandou que se embarcassem os que quisessem, tendo ido para Malaca e daqui para a Índia, “onde se espalharam e quase todos acabaram, e poucos tornaram a Espanha” (M. Jong, “Um roteiro inédito…”).

CONFLITOS DE INTERPRETAÇÃO

As divergências de sentido são inerentes à própria viagem, mas prolongam-se por via dos que pretenderam tirar proveito ou contrariar as expectativas por ela criadas. Isto é, os conflitos surgem tanto nas lutas entre Magalhães, com o seu círculo de familiares ou colaboradores portugueses mais próximos, e os diferentes oficiais em Sevilha e capitães da sua armada que se lhe vão opondo. Diferentes, por vezes mesmo antagónicas, são também as representações escritas da viagem, escondendo, por trás de diferentes modos de contar, interesses políticos opostos. Tal aconteceu nos relatos produzidos pelos que participaram na viagem, a começar pelo de Antonio Pigafetta, compilados mais recentemente numa edição cuidada por José Manuel Garcia (“A Viagem de Fernão de Magalhães e os Portugueses”). É que a viagem teve consequências, imediatas, nas negociações havidas entre os representantes de D. João III e Carlos V, na junta que se reuniu entre Elvas e Badajoz, sobre a jurisdição e a posse das ilhas das especiarias do Sudeste Asiático.

Depois, vieram as interpretações dos cronistas peninsulares de meados de Quinhentos: Barros, Gaspar Correia, Oviedo, Gomara. Mas as interpretações diversas também são visíveis nos interesses expostos pelas principais obras que, desde os finais do século XIX, tomaram Fernão de Magalhães e a sua viagem como principal objeto: Diego de Barros Arana (tradução portuguesa de 1881), Jean Denucé (1911), visconde da Lagôa (1938), Teixeira da Mota (com os seus estudos sobre Faleiro e a organização do colóquio e maior obra de referência, publicada em 1975, sobre a viagem de Fernão de Magalhães), sem esquecer os contributos de Juan Gil (2009) e de Mateo Martinic (2016). A ter, igualmente, em conta são os estudos já citados, dos historiadores portugueses: Francisco Contente Domingues (1989), José Manuel Garcia (2007), Amândio Jorge Morais de Barros (2009) e Luís Filipe Thomaz (2007 e 2018). Também, recentemente, Jorge Semedo de Matos — seguindo a célebre tradição de estudos históricos da autoria de de oficiais de Marinha — carreou materiais num livro que ajuda a contextualizar a viagem (“Roteiros e Rotas Portuguesas no Oriente nos séculos XVI e XVII”, Centro Científico e Cultural de Macau, Fundação Jorge Álvares, 2018). A decorrer na Biblioteca Nacional, em Lisboa, está a importante exposição, organizada pelo historiador Rui Loureiro e com catálogo de referência: “Em demanda da biblioteca de Fernão de Magalhães” (BNP, 2009).

Chegada das naus de Fernão de Magalhães a uma ilha

HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Quais são, então, os principais aspetos que a viagem convoca e que, tal como argumentámos desde o início, ultrapassam em muito questiúnculas nacionalistas atuais que dividem portugueses e espanhóis? Em primeiro lugar, está o sentido da viagem, nas suas vertentes financeiras de quem pagou a viagem e representava os Fugger. Depois, quais foram os seus propósitos comerciais, quando se sabe que, pelo menos, duas naus carregaram especiarias para as suas viagens de regresso. Aos aspetos financeiros e económicos somam-se as tentativas destinadas à obtenção de um reconhecimento, de uma distinção, a começar por Fernão de Magalhães e Rui Faleiro que foram agraciados com a Ordem de Santiago. Há ainda que reparar que, em matéria de interesses, o facto de uma das naus ter tentado chegar ao México, sem se dirigir para a Europa, suscita a questão da grande vitalidade económica das rotas do Pacífico, como se veio a comprovar nos séculos seguintes.

Por sua vez, as dimensões científicas de planificação, associadas à cosmografia e à náutica, também tiveram um papel importante na organização da viagem. Mas a matéria científica terá de ser vista num quadro mais lato que não pode ser isolado de dois outros pontos. Refiro-me, por um lado, ao que hoje designaríamos por perceção etnográfica dos povos locais e que os relatos reduzem, por exemplo, a uma busca de curiosidades em que entravam os índios da Patagónia, transformados em curiosidade para satisfazer a procura de objetos exóticos ou em qualquer outro espaço público anterior aos jardins zoológicos humanos criados séculos depois.

Por outro lado, quer os aspetos científicos que a viagem convocou quer os de natureza económica e financeira nunca poderão ser desligados da cultura da violência guerreira — da figura do conquistador que se inspira nos romances de cavalaria e que os vai pretender não só fora do tempo, como em territórios fora da Europa — desprezando ou tratando como bárbaros e selvagens os outros povos. De notar, ainda, que até a figura do escravo malaio, que personifica por excelência a mediação linguística entre culturas, foi objeto de desprezo e de acusação por parte dos cristãos. E, por último, que o tipo de cristianismo praticado por Magalhães o levou a recorrer à força e às armas para impor a sua vontade.

À luz dos conflitos de interpretação e de todas as diferentes dimensões acabadas de enumerar de modo muito sumário, as comemorações que já estão em marcha terão razão de ser? Comemora-se o quê? Só a parte boa da viagem, que diz respeito ao inevitável empreendedorismo, à ciência e ao diálogo intercultural, escondendo a cultura da violência dos conquistadores, o cristianismo imposto à força, o desprezo racista pelos escravos e pelos índios da Patagónia?

Que as comemorações já se aproximaram de uma espécie de guerra de alecrim e manjerona, dividindo alguns portugueses de espanhóis, é a única certeza com a qual contamos. Há, também, o programa da denominada Estrutura de Missão, com a chancela do Governo português, ao qual voltarei. Parece que vem aí festa, uma nova feira de Guadalajara, quase de certeza para encher o olho dos que gostam de foguetórios e espetáculos. Mais o lançamento à água de uns botes, tudo em nome do mar e da ciência. Um escândalo, uma despesa escusada perante instituições de cultura descapitalizadas. Tudo organizado por uma alegada comemoração de festas, de tendências autárquicas e descentralizadoras. Que o orçamento tudo contempla (ou não), à razão de um milhão e duzentos mil euros ao ano.